憩室炎とは?内視鏡検査から見える消化管の炎症

憩室炎は、大腸の壁に形成された憩室という小さなくぼみに炎症が生じる疾患で、腹痛や発熱、場合によっては血便を伴います。憩室そのものは通常無症状ですが、炎症が起こると急激に症状が悪化し、腸管穿孔や膿瘍形成を招くこともあります。診断には血液検査や画像検査がまず行われますが、最終的な確定診断や治療方針の決定には大腸内視鏡検査が欠かせません。内視鏡を用いることで他に病気が隠れていないか、憩室の状態はどうなのか、憩室周辺に悪性腫瘍ができていないかを直接観察し、生検によって組織学的評価を加えることが可能となります。

憩室炎は、大腸の壁に形成された憩室という小さなくぼみに炎症が生じる疾患で、腹痛や発熱、場合によっては血便を伴います。憩室そのものは通常無症状ですが、炎症が起こると急激に症状が悪化し、腸管穿孔や膿瘍形成を招くこともあります。診断には血液検査や画像検査がまず行われますが、最終的な確定診断や治療方針の決定には大腸内視鏡検査が欠かせません。内視鏡を用いることで他に病気が隠れていないか、憩室の状態はどうなのか、憩室周辺に悪性腫瘍ができていないかを直接観察し、生検によって組織学的評価を加えることが可能となります。

①憩室炎の定義と発症メカニズム

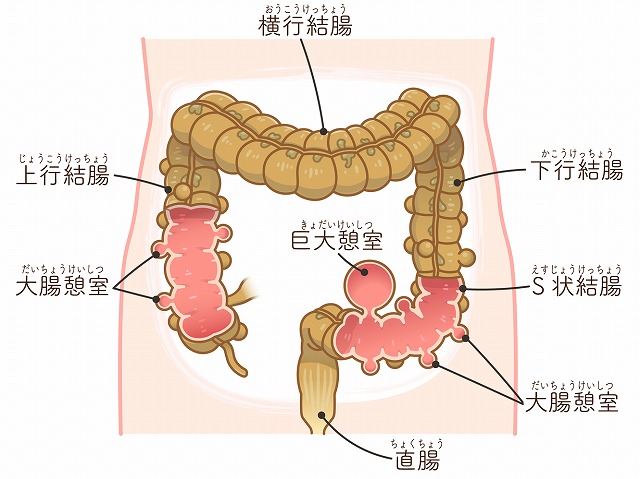

憩室とは、大腸の粘膜と粘膜下層が筋層の間から飛び出して形成されるポケット状の突起です。憩室は高齢者や便秘傾向のある人に多く見られますが、食物繊維不足や腸管の運動異常による内圧上昇が背景にあります。憩室内に便が停滞すると、細菌が繁殖して憩室壁に炎症を引き起こし、これが憩室炎の始まりです。炎症が粘膜下層にまで及ぶと腸管穿孔や膿瘍形成につながり、重症化すると外科的治療が必要となります。

憩室とは、大腸の粘膜と粘膜下層が筋層の間から飛び出して形成されるポケット状の突起です。憩室は高齢者や便秘傾向のある人に多く見られますが、食物繊維不足や腸管の運動異常による内圧上昇が背景にあります。憩室内に便が停滞すると、細菌が繁殖して憩室壁に炎症を引き起こし、これが憩室炎の始まりです。炎症が粘膜下層にまで及ぶと腸管穿孔や膿瘍形成につながり、重症化すると外科的治療が必要となります。

②憩室(けいしつ)が形成される理由

大腸は蠕動運動によって内容物を運搬しますが、食物繊維が不足していると便が硬くなり、蠕動運動にともなう内圧が部分的に高まります。この内圧が持続すると、大腸壁の弱い部分から粘膜が突出し、憩室が形成されます。憩室は内視鏡検査で簡便に確認でき、数や形状、大きさなどを評価することでリスク管理に役立ちます。

③炎症が起こる過程と憩室炎の特徴

憩室内に停滞した便や細菌が増殖すると、まず粘膜面に発赤や浮腫が生じ、さらにびらんや潰瘍形成が進行します。内視鏡像ではこれらの病変が鮮明に捉えられ、生検によって炎症度合いや微生物の有無を検査できます。憩室炎が重度化すると出血斑や粘膜下出血を伴い、内視鏡的止血やドレナージが必要となる場合があります。

さらに詳しく憩室炎を知る

①国内外の発症率の現状

日本では憩室症の有病率が年齢とともに上昇し、70歳代では約30%以上が憩室を有すると報告されています。これは戦後の食生活の欧米化や平均寿命の延伸に伴い、便秘傾向の増加と大腸内視鏡検査の普及が背景にあります。欧米諸国でも憩室症は高齢者に多く認められますが、特に右側結腸での発生率が高い点が日本とは対照的です。地域差は食文化や腸管構造の遺伝的要因などが影響していると考えられています。

日本における高齢者の有病率

日本国内の集団調査では、60歳代で20%程度、70歳代以降では30%を超える高率で憩室が認められます。健康診断での大腸内視鏡検査が習慣化したことで、症状が現れる前の「潜在性憩室」が多数発見されており、無症状期からのフォローアップニーズが増大しています。

欧米との比較と地域差

日本人における大腸憩室炎は右側結腸(盲腸~上行結腸)に多いとされます。若年~中年層ではおよそ70%前後が右側で発症し、加齢や便秘、食事の欧米化により左側(下行~S状結腸)も増加傾向にあります。欧米では左側での発症が多いという報告もあり、診断や治療戦略にも差異が生じています。こうした地域差は遺伝的な腸管壁の構造変異や、伝統的食文化における食物繊維摂取量の違いが影響していると推測されます。

②年齢・性別・ライフスタイル要因

加齢に伴う腸管壁の弾力性低下と蠕動運動の減弱は、憩室形成の主要因の一つです。高齢者ほど憩室発生率が高くなる一方、近年は若年層でも便秘傾向の増加を背景に憩室が散見されるケースが増えています。性別差では、女性よりも男性のほうがやや有病率が高いとの報告もありますが、これは喫煙や飲酒、肥満といった生活習慣因子の影響が大きいと考えられています。

年齢と憩室の形成傾向

40歳を超えたあたりから憩室の頻度が急増し、60歳代で20%、70歳代で30%以上に達します。高齢者では腸管筋層の脆弱化により、小さな内圧変動でも粘膜が突出しやすくなるため、検査時に多数の憩室が確認されることが多いのが特徴です。

性差と生活習慣

男性は女性に比べ食物繊維摂取量が少なく、喫煙率や飲酒量も高い傾向にあります。これらの因子が複合的に影響し、男性の方がやや高い有病率を示す一因とされています。女性では閉経後のホルモン変動が腸管機能に影響する可能性があり、今後の研究課題となっています。

③食事習慣と腸内環境の関連性

食物繊維の摂取不足は大腸内圧の上昇を招き、憩室形成を促進します。反対に、食物繊維を豊富に含む野菜や果物、全粒穀物を食事に取り入れることで便通が改善し、憩室のリスクを低減することが疫学的に示唆されています。また、腸内フローラのバランスが崩れると慢性的な腸管炎症を生じやすくなり、肥満や高脂肪食も憩室炎発症リスクを高める要因です。

食物繊維と便秘

不溶性食物繊維は便のかさを増やして腸管内圧を低下させる役割を担います。日本人の平均摂取量は推奨量に満たないことが多く、これが便秘の主要因の一つとされています。便秘が慢性化すると強い蠕動運動が断続的に起こり、大腸粘膜の弱い部分から憩室が形成されやすくなるのです。

肥満と腸管炎症

肥満者では内臓脂肪の蓄積に伴う慢性的な低度炎症が認められ、腸管の微小循環が障害されやすくなります。これにより粘膜の修復力が低下し、憩室形成や炎症発症、さらには憩室出血のリスクが増大します。疫学的研究では、BMIが高いほど憩室症および憩室炎の有病率が上昇する傾向が確認されています。

④薬剤使用と憩室炎リスク

NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)は消化管粘膜を保護するプロスタグランジンの産生を抑制し、憩室壁にも微小潰瘍やびらんを生じやすくします。長期使用例では憩室病変が進行しやすく、憩室炎や出血性病変の発生率が有意に高いことが内視鏡検査研究で報告されています。したがって、NSAIDsの慢性服用が必要な場合は粘膜保護薬との併用や定期的な大腸内視鏡フォローアップが推奨されます。

NSAIDsと粘膜防御機構

NSAIDsはCOX-1酵素抑制を介してプロスタグランジン合成を阻害し、胃腸粘膜の血流量低下や粘液分泌減少を招きます。これが憩室壁での微小傷害を誘発し、炎症を引き起こすトリガーとなります。

長期薬剤使用とフォローアップ

リウマチや慢性疼痛管理でNSAIDsを継続使用する場合には、最低でも年1回以上の大腸内視鏡検査を行い、憩室や炎症所見の変化をモニタリングすることが望まれます。粘膜保護薬との併用により症状の悪化を抑制できます。

遺伝的要素と家族歴

近年のゲノムワイド関連解析(GWAS)では、大腸の構造や組織修復に関わる複数の遺伝子多型が憩室症の感受性と関連していると示唆されています。家族内に憩室症や憩室炎の既往がある場合、同年代の非家族歴者と比較して発症率が高いことから、遺伝的素因が発症リスクを一定程度左右していると考えられます。

大腸憩室炎の主な症状

憩室炎の典型的な症状は腹痛で、ときに鈍痛から鋭い痛みへと変化します。炎症が深刻になると発熱や悪寒、倦怠感、食欲不振を伴い、血便や下血が見られることもあります。穿孔を生じた場合には、激しい腹痛と腹膜刺激症状に加え、ショック症状を呈し緊急手術が必要となる危険性があります。

憩室炎の典型的な症状は腹痛で、ときに鈍痛から鋭い痛みへと変化します。炎症が深刻になると発熱や悪寒、倦怠感、食欲不振を伴い、血便や下血が見られることもあります。穿孔を生じた場合には、激しい腹痛と腹膜刺激症状に加え、ショック症状を呈し緊急手術が必要となる危険性があります。

①腹部症状の多様性

憩室炎ではまず腹痛が挙げられ、鈍い圧迫感から鋭い刺すような痛みまで程度はさまざまです。痛みは通常数時間から数日にわたって持続し、体位や食事摂取により増減することがあります。また、腹部全体の不快感や張り感、ガス膨満感を訴える患者も少なくありません。

②腹痛の特徴

痛みは坐骨神経領域に放散することがあり、泌尿器疾患との鑑別が必要です。整形外科的な背部痛や婦人科領域の痛みと混同しないために、痛みの性状や持続時間を詳細に問診することが大切です。

③その他の腹部不快感

便秘や下痢を伴う場合があり、便通の異常も症状の一部と考えられます。特に慢性的な便秘傾向がある患者では、憩室炎の再発リスクが高まるため、腸内環境の改善が重要です。

④全身症状とマーカー変化

憩室炎が進行すると発熱や悪寒、全身倦怠感が出現し、日常生活に支障を来すことがあります。臨床検査では白血球数やC反応性蛋白(CRP)の上昇が認められ、これらの炎症マーカーは治療効果の判定や重症度評価に有用です。

発熱と倦怠感

発熱は38度前後と比較的高く、適切な抗菌薬治療により速やかに解熱する傾向があります。倦怠感は炎症が沈静化するまで数日から1週間程度続くことが多いです。

炎症マーカーの意義

CRPは経時的に測定することで治療経過を把握しやすく、白血球数と併せて評価することで重症例の早期発見に寄与します。

合併症の兆候

憩室炎が悪化すると、憩室壁の壊死や穿孔を生じ、腹膜炎や腸管外膿瘍を誘発します。また、粘膜下の血管が傷つき出血を起こすことで血便や下血を来す例もあります。これらの合併症兆候は、迅速な診断と適切な処置が求められるサインです。

血便・出血のメカニズム

憩室周囲の潰瘍やびらんが血管膜を破壊し、血液が腸管腔内に流入することで血便となります。内視鏡検査で出血点を特定し、クリップによる止血術を行うことが可能です。場合によっては入院治療になることもあります。

腸管穿孔のリスクと症状

穿孔が起きると急激な腹痛と腹膜刺激症状が現れ、ショック状態に陥ることもあります。CT検査で腹腔内ガスや液体貯留を確認し、緊急手術やドレナージが必要です。

診断における

内視鏡検査の重要性

①CT検査 と 内視鏡

造影CT検査は憩室周囲の膿瘍形成やガス貯留、穿孔の有無を短時間で評価できるため初期診断に適しています。しかし、粘膜表面の微細病変やびらん、潰瘍、出血斑の観察には限界があるため、最終診断や治療方針決定には大腸内視鏡検査が不可欠です。

画像診断による初期評価

CT検査では炎症の広がりや合併症の有無を把握し、外科的治療の適応を迅速に判断できます。これにより、重症例と軽症例を振り分け、適切な治療戦略を組み立てることが可能です。

内視鏡による粘膜観察の利点

大腸内視鏡では粘膜表面を高解像度で観察でき、生検による病理組織診断も同時に実施できます。これにより、憩室炎か他の疾患(炎症性腸疾患、大腸がんなど)かの鑑別が行え、個別化医療への展開が期待されます。

大腸内視鏡では粘膜表面を高解像度で観察でき、生検による病理組織診断も同時に実施できます。これにより、憩室炎か他の疾患(炎症性腸疾患、大腸がんなど)かの鑑別が行え、個別化医療への展開が期待されます。

しかし、炎症を起こしている場合、大腸カメラはすぐには実施せず炎症がある程度落ち着いてから行うことが多いです。出血している場合は、実施することがあります。

②内視鏡下生検と病理診断

生検では炎症細胞浸潤の程度や線維化の進展度を評価し、NSAIDs長期使用例では粘膜防御機構の脆弱化を示す所見を確認します。病理所見をもとに抗菌薬の選択や免疫調整薬の使用を検討し、再発予防につなげます。

生検手法と安全性

生検は内視鏡先端から専用バイオプシー鉗子で組織を採取しますが、穿孔や出血リスクを最小限に抑えるため、適切な技術と十分な鎮静管理が必須です。

病理所見からの鑑別診断

得られた組織標本を病理学的に解析し、憩室炎と炎症性腸疾患や腫瘍性病変との鑑別を確定します。このプロセスにより、不要な外科的介入を防ぎ、最適な治療法を選択できます。

③内視鏡検査以外の画像診断

CT検査の技術的進歩

多列検出器CT(MDCT)の普及により、時間分解能と空間分解能が向上し、憩室周囲の微小膿瘍や穿孔部位を高精度で把握できるようになりました。造影剤を用いることで血管性合併症の評価も併せて行えます。

超音波検査の活用

経腹超音波検査はベッドサイドで即時に実施可能で、腸管壁の肥厚や腹水貯留を迅速に把握できます。ただし、腸管ガスや体型による描出制限があるため、CTや内視鏡と組み合わせて診断精度を補完します。

MRIの位置付け

MRIは高コントラストで軟部組織を評価できる利点があり、再発監視や慢性期の炎症評価に有用です。しかし検査時間が長く、緊急診断には不向きなため、補助的な役割にとどまります。

治療方法と内視鏡の活用

炎症が起きている場合には基本的に内視鏡(大腸カメラ)の実施ができないことが多いですが、出血をしているケースにおいては、すぐに実施することがあります。

炎症が起きている場合には基本的に内視鏡(大腸カメラ)の実施ができないことが多いですが、出血をしているケースにおいては、すぐに実施することがあります。

憩室炎の極期には、炎症が強いため基本的には入院絶食抗菌薬投与という治療になります。また、穿孔(穴が開いてしまうこと)してしまうこともあるため、その場合には、緊急で外科的手術を行うこともあります。

憩室炎後に何が原因で発生したのかを探るために大腸カメラを実施しますが、炎症が起きている時には行わず、炎症が落ち着いてから大腸カメラを実施します。万が一、憩室での出血が認められた場合は、緊急での止血が必要になります。

上記が基本的な治療の流れとなります。

よくある質問

急性憩室炎発症直後に大腸内視鏡検査を実施しても安全ですか?

急性憩室炎の炎症が強い時期に大腸内視鏡検査を行うと、憩室穿孔や出血などのリスクが高まるため、通常は発症から6~8週間後まで検査を延期します。この間に抗菌薬治療や絶食・輸液管理で炎症を十分に沈静化させ、再発リスクや合併症発生を回避したうえで、安全性の高い状態で内視鏡観察を行えるようにします。

ナッツや種子類、ポップコーンなどは憩室炎再発のリスクを高めるので避けるべきですか?

かつては硬い粒子が憩室に詰まって炎症を誘発すると考えられていましたが、最近の研究ではナッツや種子類の摂取と憩室炎の再発リスクとの明確な関連は認められていません。これらを厳格に制限する必要はなさそうです。

抗菌薬を使わない「非抗菌薬療法」はどのような適応がありますか?

軽度の無症候性あるいはごく軽い症状の憩室炎では、近年、抗菌薬を用いずに食事制限と輸液管理のみで経過観察を行う非抗菌薬療法の有効性が報告されています。ただし、発熱、著明な腹痛、炎症マーカーの上昇がある場合には抗菌薬を開始すべきであり、慎重な患者選択と経過観察が不可欠です。

大腸憩室炎を経験した患者で大腸がんリスクは高まりますか?

大腸憩室炎そのものが大腸がんの直接的リスク因子と証明されたわけではありません。ただし、急性期を過ぎた後の大腸内視鏡検査では、憩室とともにポリープや腫瘍性病変の有無も同時に確認できるため、がんスクリーニングを兼ねた検査として重要です。定期的なフォローアップと年齢に応じた大腸がん検診は継続しましょう。

妊娠中に大腸憩室炎を発症した場合、内視鏡検査や治療はどう行われますか?

妊娠中は放射線検査を極力避けるため、CTやX線検査は原則行いません。超音波検査による評価を優先します。妊娠中の大腸内視鏡検査は緊急の必要性がない場合はほぼ実施しません。抗菌薬は妊娠安全性が確認された薬剤を選択し、栄養管理や輸液で母体・胎児への影響を最小限に抑えながら治療を進めます。

ご予約はこちらから

当院では、大腸憩室炎かもしれないとご不安な方にもしっかりと診察と検査を行います。場合によっては、内視鏡検査のご提案もいたします。まずは、外来のご予約のうえご来院ください。24時間web予約が可能です。